-

首页

-

- 首页

- 观点

卢锋:从疾病转型史看新冠疫情

发布日期:2020-07-02 14:16 来源:

上篇拙文对美国新冠疫情应对失准现象的讨论,涉及发达国家有关疾病转型理论的长期争论。进入近现代以后世界各地传染病流行先后不同程度下降,上世纪60-70年代美欧公共卫生领域形成一种主流观点,预言人类将告别历史上长期肆虐的传染病危害,疾病基本形态将转变为与年龄及个人行为关系密切的各种“退行性”慢性疾病。这种观点及其理论化表述,对发达国家及国际机构相关政策制定一度产生广泛影响,再加上传染病阶段性退潮背景下美欧几代人没有应对大规模急性传染病经历,使得各方面对新发传染病潜在风险掉以轻心。这方面认知偏颇与西方社会其它深层结构问题相互交织,导致美国这次疫情应对捉襟见肘进退失据,对其长期以来在公共卫生领域传统优势地位构成严重挑战。

美国北卡罗来纳大学教堂山分校流行病学教授阿卜杜勒奥姆兰(Abdel R. Omran)1971年发表题为“疾病转型:一个人口变迁的流行病理论”论文,被看作对传染病退潮论提供了最具代表性的理论背书。该论文概括近现代疾病形态转变阶段性特征,并由此解释死亡率和人口转型规律,多方面创新内容具有认识启发性和学术价值;然而基于人类疾病一段时期特征性表现,得出传染病消退和趋于式微的重大判断,从一开始就受到不同观点质疑并引发长期争论。鉴于当代各种新发传染病趋于活跃现象,特别是这次新冠疫情造成全球范围百年未遇传染病疫情危机,有必要重新回溯反思疾病转型理论争议这段公案。

在上述这篇后来成为“引用经典(a citation classic;Weisz and Olszynko-Gryn,2010, p. 287)”的1971年论文中,奥姆兰教授通过依次阐述五个命题来建构其疾病转型理论。命题一:“疾病转型理论建立在死亡率是人口动态演变的根本变量的重要假设基础上(733页)。”开宗明义表示从死亡率入手考察近现代过程中人口演变动态特征,并由此为分析疾病转型规律与搭建其理论架构做铺垫。

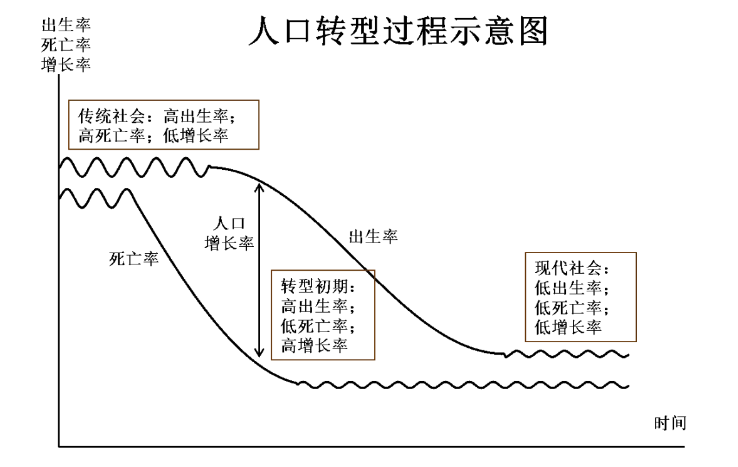

过去两个多世纪世界近现代时期,很多国家人口增长和结构不同程度出现这样形态演变:人口死亡率较早下降,一段时间后人口出生率随之下降,由此从人口高出生率、高死亡率、低增长率(所谓“两高一低”)的前现代人口模式,转变为现代社会的低出生率、低死亡率、低增长率(“三低”)模式。在大学修读人口学或发展经济学课程的同学可能熟悉的下面图形,对这个转型过程提供了一个示意性描述。

奥姆兰分析这个问题时特别强调死亡率的重要性,或许有以下几方面考虑。一是死亡率转变较早:从人口演变基本变量历史转变顺序看,近现代人口转型往往以死亡率下降为先导,一段时期后出生率才下降。二是死亡率变动极值更大:受制于受孕率、女性生育期存活率、婚姻和避孕情况等,人口出生率波动范围较有限,从经验看最大值可能在千分之60-65;然而死亡率受到疫情、饥荒和战争等因素影响,其上限水平都要比出生率高出得多(奥姆兰,1983, p. 305)。第三点可能更为微妙和要紧:强调死亡率重要性便于合乎逻辑地考察流行病转型对死亡率影响,并由此直奔建构疾病转型理论的主题。

命题二:“在转型期间发生死亡率和疾病形态的长期转变,死亡率和死亡的基本根源及首要成因,从传染病大流行转变为退行性和人为疾病。”这是全篇要旨所在。诸多国家近现代化时经历死亡率下降和疾病形态变化的经验事实在学界应早已广为人知,奥姆兰论文创意在于提出一个流行病阶段性演变和趋势的叙事,并结合相关领域研究成果从社会经济环境、普通人生活条件、医学技术和公共卫生体制政策等方面加以解释,从而使上述过程具有合规律性质。在奥姆兰论文中,这个故事归结为疾病转型三阶段论。

第一阶段是“瘟疫和饥馑时代,(the age of pestilence and famine)”。这个阶段对应于前近代的漫长历史时期,特点是死亡率高位波动排除持续人口增长;人口平均寿命低下并有较大差异,在20-40岁之间变动(737页)。死亡主要原因归结为流行病、饥荒和战争,即马尔萨斯人口理论的所谓积极平衡因素。例如依据Graunt 1939年研究,17世纪中叶伦敦死亡人口的四分之三死因归结于传染病、营养不良和分娩难产等,近现代后成为健康最大杀手的疾病元凶心血管疾病和癌症仅占死亡原因百分之六(738页)。

第二阶段是传染病“大流行退潮时代(the age of receding pandemics)”,特征是死亡率累进式下降,伴随疾病流行达到峰值后频率下降并趋于消失。人口预期寿命从30岁稳定上升到50岁。人口持续增长并开始呈现指数曲线形态(737-738页)。

第三阶段是“退行性和人为疾病时代(the age of degenerative and man-made diseases)”,对应死亡率持续下降并最终稳定在较低水平。平均寿命逐步上升到超过50岁。这个阶段生育能力成为制约人口增长的关键因素(738页)。论文引用联合国相关数据,显示“随着人均寿命延长,传染病累进性下降与退行性疾病同时增长(738页)”。数据还显示“截止20世纪20年代,英格兰和威尔士传染病(包括肺结核和腹泻)稳定下降和癌症及心血管病温和增加(738页)”。“一战以后,传染病下降和退行性疾病增加更加明显,1945年以后心血管疾病增加尤其引人注目(738页)”。上述传染病与退行性疾病消长态势,在日本、智利、斯里兰卡等国也有不同程度和形式的表现(738-79页)。

命题三指出在疾病转型期间健康和疾病形态变化对孩童与年轻女性有特殊重要影响。命题四进一步强调疾病形态变化与近现代化过程伴随的社会经济转型密切关联。为此分析死亡率降低对人口增长的直接和间接作用,特别考察婴儿死亡率下降对出生率三重影响:生物生理因素、社会经济因素和心理或情绪因素影响。所谓心理情绪作用包括婴儿和幼孩存活率上升改变个人多子多福理念及社会高生育率,自我约束家庭规模的意愿上升,婴儿死亡率走低减少了父母多胎生育以对冲高婴儿死亡率的动机,对保护、照顾和教育孩子需投入精力和情绪代价得到较多重视等等(749页)。上述有关生育选择行为分析,与上世纪60年代出现的有关生育率微观经济学分析文献思路有某种类似之处。

命题五根据不同区域和国家具体情况把疾病转型分为三种类型:“经典或西方模型(the classic or western model)”、“加速模型(the accelerated model)”和“当代或延迟模型(the contemporary or delayed model)”(753页)。类型划分对阐述疾病转型理论有特殊意义。理论建构重视逻辑抽象严谨性以及假说命题简约性,然而不同国家地区历史演进过程具有多样性与丰富性,分类研究能在二者间求得必要折中调和,也便于回应相关竞争性理论学说从实践经验角度可能提出的质疑。另外,通过分类处理赋予特定理论架构适当解释弹性,也有助于将抽象理论内容应用于不同现实场景从而发挥潜在政策功能。

在上述类型学语境下,欧美主要国家在近代化时期人口演变完成了从高死亡率(千分之三十以上)加高出生率(千分之四十以上)到低死亡率(千分之十以下)加低出生率(千分之二十以下)转型。此前以近代瘟疫和饥荒阶段为背景,十八世纪后期开始这些国家死亡率先后开始缓慢而不稳定的下降过程,到19世纪末和世纪之交快速下降并伴随出生率下降。工业革命后社会经济发展和生活条件改善,是早期死亡率下降的基本决定因素;19世纪后期开始卫生革命和20世纪医疗及公共卫生进步加强了这一进程。到20世纪二三十年代,退行性和人为性疾病取代感染成为致病率和致死率首要原因。这些国家经历疾病三阶段及人口演变与理论概括的标准形态对象较为一致,所以称作“经典”模型。

加速模型在日本表现得最为典型,东欧国家和前苏联也属此类。瘟疫和饥荒期死亡率波动及后续传染病流行退潮都与经典模型类似,区别在于死亡率从早先高位下降到千分之十以下所需要时间比经典模型快得多,后续转移到退行和人为疾病阶段速度也更快。属于这类模型国家的特点,在于近代化进程推进缓慢,疾病、死亡率与人口转型启动较为退后,并受到20世纪卫生革命、医学进步及社会经济条件改善因素影响推进更快。

最后当代或推迟的疾病转型模型,对应大多数发展中国家更为晚近并尚未完成的转型。其中很多国家死亡率从19和20世纪之交开始缓慢与不平稳下降,二战以后得益于进口和国际援助项目支持的公共卫生措施,死亡率快速下降并伴随人口快速增长。这类国家常见困难在于,外部援助项目虽人为拉低了死亡率,然而人口出生率仍居高不下,导致人口增长过快与难以完成转型,于是又需设计和实施人口控制项目。这些国家无疑分享到妇女和孩童存活率上升的利益,然而大多数情况下婴儿和孩童期死亡率仍然过高,育龄女性在相同年龄段死亡率仍高于男性。奥姆兰认为,大部分亚非拉国家适用这类模型,然而由于存在内部重要差异需针对生育率以及社会经济条件相应构建国别次生模型(754页)。

从经济学角度分析,或能将第三类国家困难看得更为透彻。人口规律取决于生产方式与经济规律,第三种类型本质是经济发展和现代化受阻问题,超出疾病与人口关系范畴。依据对生育行为的现代微观经济学分析,经济发展收入水平提高后,父母更加重视子女成长质量而不是简单基于多子多福传统观念一味追求多要孩子,另外抚养孩子预期成本与收益之差与经济发展水平存在反向关系,由此决定一国经济发展和城市化会内生出抑制生育率增长的规律作用,构成现代社会人口“三低”特点的关键成因之一。通过国际援助引入现代医学干预手段确能在短期降低人口死亡率,然而如果本国经济难以起飞和持续发展完成现代化转型,人口出生率远远高于死亡率比如导致所谓“人口爆炸”问题。上世纪70年代国际社会就认识到“经济发展是最好的避孕药”,然而由于妨碍经济发展的现实原因难以很快消除,仍需通过各种生育干预手段控制人口增长,以求得人口与经济之间平衡。过去几十年包括中国在内一批新兴国家不同程度解决了上述问题,然而持续完成人口转型仍是很多发展中国家面临的现实困境。

1971年以后,奥姆兰教授继续发表新作意在充实和完善其疾病转型理论。如1977年发表论文,把疾病转型理论专门运用于分析美国相关转型经验和数据。1983年论文从疾病转型理论视角进一步研究解读相关资料,提供对该理论的“初步更新”版。系统回溯可见,疾病转型理论虽有多方面内容,然而其最有特色和原创性分析,集中体现为有关近现代人类疾病转型过程的一反一正、二位一体论断:反论大意表示历史上为害肆虐的各种传染病,随着社会经济发展和医学科技以及公共卫生干预能力提升,将逐步“消退”衰减以至趋于消亡;正题则强调随着人口增长及其结构变化,人为性、“退行性”、慢性疾病的发病率将持续增长,成为威胁人类生命和健康的的基本杀手。

在两个核心观点中,退行性慢性病上升展望得到经验证据支持,并且与人均寿命大幅上升及其它方面情况具有逻辑一致性,因而在基本判断层面被广泛接受因而波澜不惊。传染病趋于消失的推测判断引发反馈则截然不同:虽然一段时期传统传染病确实不同程度得到控制,个别传染病如天花通过国际努力得以消灭,然而主张传染病式微论观点从一开始就引发质疑,并发展为此后延续几十年的学术争论。反思有关疾病转型理论的持续争论,对观察当代流行病演变大势提供了一个切入点,也为从更长时间窗口认识当下新冠疫情提供了一个有益视角。

本文来源:网易财经

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用