-

首页

-

- 首页

- 新闻

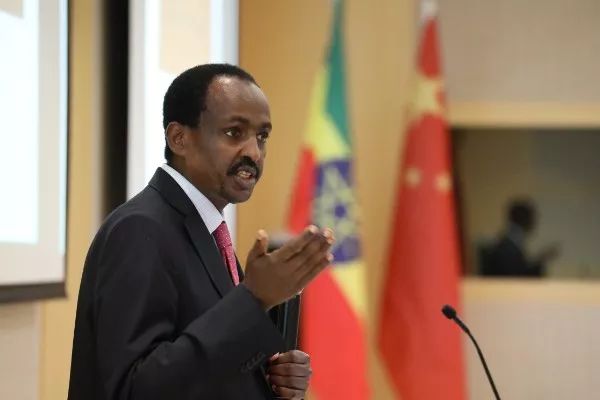

埃塞俄比亚驻华大使特肖梅:中非伙伴关系是否是南南合作的成功典范?

发布日期:2019-05-16 14:48 来源:

2019年5月13日,北京大学南南与合作发展学院(以下简称“南南学院”)邀请到埃塞俄比亚驻中华人民共和国大使特肖梅(Teshome Toga Chanaka),向现场听众分享了题为《中非伙伴关系是否是南南合作的成功典范?》的演讲。讲座由南南学院学术院长傅军教授主持。

演讲初始,特肖梅大使首先结合中非关系的历史经历和发展现状,为在座听众梳理了中国与非洲的伙伴关系。放眼世界,没有一个国家能够独自面对人类生存和发展过程中的巨大挑战,中非的合作便是“结伴而行”、走得更远的选择。纵观历史,中非合作以平等互信、相互尊重、互惠互利为核心原则建立起长期伙伴关系,尊重每个伙伴国家的政策独立性,各个国家得以根据自身的国情制定合适的政策和战略。这种长期关系为中国“走出去”战略创造了丰厚的土壤。包括埃塞俄比亚在内的众多发展中国家一直致力于效仿中国的发展路径,建立适应自身独特国情的经济模式。

特肖梅大使介绍说,2000年成立的中非合作论坛已经成为中非伙伴关系的重要平台,2018年中非合作论坛北京峰会上,中国提出愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式向非洲提供600亿美元支持。无论是在贸易、投资、基础设施建设、金融和发展援助领域,中国都是非洲最大的经济合作伙伴。中非合作论坛渐渐成为南南合作的典范。

中非伙伴关系的另一里程碑是中国“一带一路”的倡议。“一带一路”将进一步加强和扩大合作的广度与深度。在“一带一路”的引领下,非洲的工业化进程和基础设施建设都将得到中国更强有力的支援。“一带一路”倡议是一个重要平台,它为共建“一带一路”国家提供了开拓视野、增进理解、互利合作的机会。

特肖梅大使进而将重点转向埃塞俄比亚同中国的全面战略合作伙伴关系。埃塞俄比亚与中国的关系是埃塞的核心外交关系之一,埃塞俄比亚曾经是文明的发源地,近来成为了非洲乃至世界上飞速发展的经济体。明年(2020年)将是中国和埃塞建交50周年,这一历史时刻下,并随着2017年中国和埃塞全面战略合作伙伴关系的建立,两国关系将提升到有史以来的最高水平。

中非合作论坛加固了中非的合作关系,尤其是中国和埃塞的伙伴关系。埃塞俄比亚是第一个有幸在中国以外共同主办部长级论坛的非洲国家,并且是“一带一路”的首批签署国之一。

随后,特肖梅大使讲述了埃塞俄比亚的改革进程。通过实施增长和转型计划(the Growth and Transformation Plan (GTP)),埃塞俄比亚正处于新的发展轨道,成为世界上增长最快的十大非石油经济体之一。但现有经济增长并不能满足新一代人民和社会其他部门日益增长的需求。最近一年埃塞俄比亚经历的巨大的变动和改革,所幸变动和改革后逐渐显现出富有希望的结果。政府正在实施严肃的改革计划,以系统地解决这些突出的挑战,力求能够扩大政治空间、进行经济改革,旨在使埃塞俄比亚迅速完成民主转型并振兴经济。改革不仅符合埃塞俄比亚的利益,也有利于包括中国在内的合作伙伴。

演讲最后,特肖梅大使总结说,历史经验证明,中非伙伴关系确实是南南合作的典范,双方应继续合作以应对未来的挑战。

在随后的提问环节,特肖梅大使就非洲未来的发展前景问题,向在场听众做出了风趣的解答,表示非洲要学习中国的发展经验,在此基础上探索一条属于非洲自己的发展路径。而面对有关中国发展模式是否适用于非洲的疑问,特肖梅大使表示,一个发展模式不会完美适用于另一个发展中的国家,但中国模式探索出来了一条适用于中国、给中国经济带来腾飞的发展路径,有很多地方值得非洲国家借鉴和学习。

主讲人简介:埃塞俄比亚驻中华人民共和国特肖梅大使(Teshome Toga Chanaka)于2018年12月6日接受任命入驻埃塞俄比亚驻北京大使馆。

特肖梅大使拥有长达18年的外交生涯,国际关系经验丰富。1992年,他成为埃塞俄比亚联邦民主共和国(FDRE)特命全权大使,随后他以此身份被派驻于阿拉伯埃及共和国(1993年至1996年)、肯尼亚共和国,并代表埃塞俄比亚出席联合国环境规划署和联合国人居署(1996年至2001年)。2011年至2013年,他成为FDRE驻法国特命全权大使、埃塞俄比亚驻教科文组织代表。2013年至2018年,他作为FDRE特命全权大使前往布鲁塞尔、欧盟机构、比荷卢经济联盟国家和波罗的海国家。Teshome还曾担任青年、体育和文化部长(2001年至2005年)。2005年,他在FDRE的人民代表大会(HOPR)中获得席位并连任两届。并担任第三届HOPR(2005年至2010年)的发言人。他曾两次当选南方国家联盟理事会、民族和人民区域国家委员会成员,并曾是联邦众议院议员(1995-2000)。

(本文转自北京大学南南与合作发展学院微信公众号)

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用