-

首页

-

- 首页

- 新闻

IMF与北大国发院联合研讨中国债券市场的未来并发布新书

发布日期:2019-04-06 13:27 来源:

2019年4月3日下午,由国际货币基金组织(简称IMF)与北京大学国家发展研究院联合举办的第133次【朗润·格政】论坛“中国债券市场的未来”暨《中国债券市场的未来》新书发布仪式在北大国发院朗润园举行。

北大国发院金光讲席教授、副院长、北大数字金融研究中心主任黄益平,国际货币基金组织驻华高级代表、北大国发院研究教授席睿德(Alfred Schipke)、国际货币基金组织驻华副代表张龙梅,方达律师事务所合伙人陈已昕和中国银行投资银行与资产管理部债券承销业务主管李彦杰等专家共同出席活动并发言。黄益平教授在开场致辞中表示,债券市场是金融市场的基础设施之一,中国债券市场的发展在未来推动利率自由化和人民币国际化等方面发挥着重要的作用。中国债券市场在市场资本化、资产复杂度、流动性、开放性等方面还有很多复杂的问题值得研究,我们还有很长的路要走。

黄益平

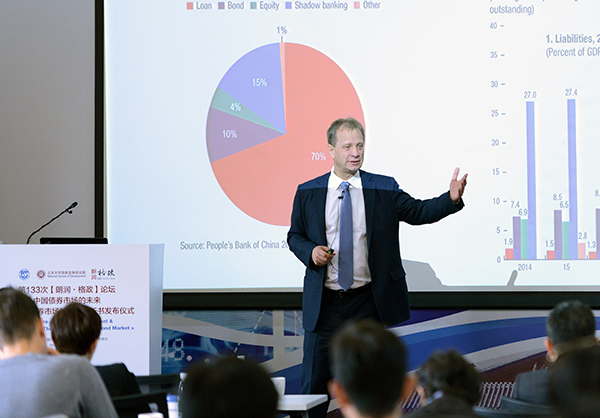

席睿德(Alfred Schipke)重点分享了IMF的研究成果。他介绍说,这本书的出炉归功于国际货币基金组织多个部门的协作,以及中国人民银行、证监会、发改委、财政部等多家机构的支持。本书旨在帮助大家了解中国债券市场的特点、面临的挑战和位置、未来可能的走向,以及可以借鉴哪些国际经验等。

席睿德

对于中国债券市场的现状与目前存在的问题,对中国国债、地方政府债、城投债等市场的具体情况,他表示,中国改革开放40年来取得了巨大的经济成就,金融市场体量非常大,中国的债券市场发展迅速,已成为世界第三大市场。然而有两点值得关注,一是中国金融体系仍是以银行为核心,二是中国的金融体系与全球金融体系的融合度很有限。但我们应该对中国债券市场的未来发展持乐观态度,中国政府和领导人多次对进一步开放金融体系表态,私营投资者也非常看好人民币债券资产,中国的资本市场,特别是债券市场在未来十年将会变得更加重要,债券、证券等在资源分配中将占据更大的比例,同时中国金融体系未来将会更大程度纳入到全球体系中,这个可能性很大。

张龙梅对中国信用债的现状和发展做了介绍,并对中国债券市场目前的改革措施进行了分析。她认为,目前中国债券市场在外国投资者进入方面主要有三大障碍:一是实际操作层面的障碍,二是税务方面的问题,三是债券流动性不够的问题。相应地,中国政府也做出了一系列改革措施,李克强总理在今年的政府工作报告里表示会进一步开放和发展债券市场。但还有很多方面亟待加强,包括相关政策的统一化和清晰化、政府监管能力的建设和提高、消除隐性担保、加强公司治理(包括公司信息的传播和数据的共享)、加强沟通等等。她表示,4月1日,中国的央行债券和政策银行债券正式被纳入到彭博-巴克莱的指数当中,这意味大量资金会流入到中国债券市场,中国债券市场国际化进程迈出了重要一步。这会给中国经济带来巨大的效益,可以促进实体经济的发展,促进人民币的国际化进程,还会为“一带一路”的项目带来更多的融资渠道。

张龙梅

在随后的讨论环节中,陈已昕从法律角度谈了应在债券市场基础设施建设、信用评级透明度、投资者保护等方面完善相关法律法规,以更好地规范和促进中国债券市场的发展。

陈已昕

李彦杰对中国债券市场的发展提出五点建议:进一步完善中国债券市场的基础工作,继续推进境外机构在境内市场发行人民币计价债券的出现,进一步提升境内评级机构评级质量和国际认可度,进一步完善二级市场,继续探索建立多层次的债券市场等。

李彦杰

最后一个环节,国际货币基金组织代表回答了现场观众的提问。

《中国债券市场的未来》(The Future of China’s Bond Market)一书2019年2月由国际货币基金组织(IMF)出版。全书共分四个部分,分别介绍了中国债券市场的全球定位、中国债券市场的特征、中国债券市场的改革,以及中国离岸债券市场。

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用