-

首页

-

- 首页

- 观点

汪丁丁:中国政治制度未来可能的演化路径

发布日期:2016-09-18 10:50 来源:北京大学国家发展研究院

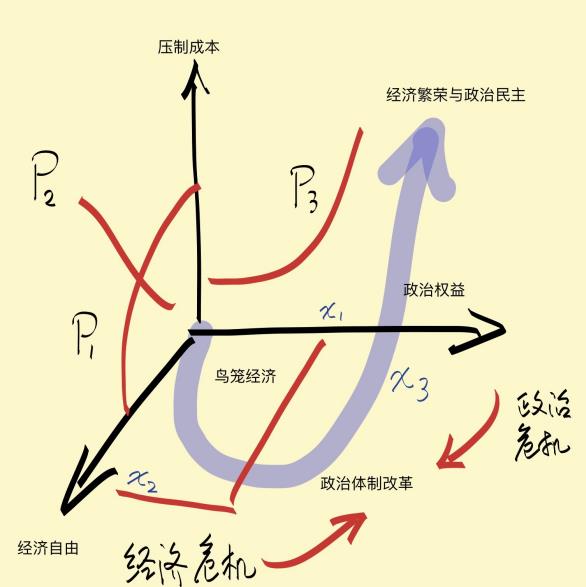

在扩展的阿西莫格鲁与罗宾森框架里,我试着讨论中国政治经济与社会演化的未来可能路径。图1展示的那条从原点出发指向“经济繁荣与政治民主”的粗箭头,代表一条正常的社会演化路径,它是我想象的中国未来各种可能演化方式的参照路径。我需要解释沿着参照路径发生了哪些事件或存在哪些“阈值”(二级相变的临界点)。

图1. 扩展的阿西莫格鲁框架内中国政治演化的未来可能路径 首先是确定演化的开端,即图1标示“鸟笼经济”的区域。回顾中国改革思想史,在图1的框架内,我给出这样一个定义:鸟笼经济就是将公民的经济自由限制在公民政治权益不超过引发根本性政治变革的限度之内。这一限度,由“经济自由-政治权益”平面内的红色矩形表示,这里假设压制成本是零或足够小以致可以忽略。

事实上,这里出现的是中国政治的未来演化的第一种可能性,即政治经济社会始终在这一矩形之内徘徊。不过,一个社会若要长期维持这样的状态,它的公民智力水平必须长期维持在某一阈值之下。但只要有经济自由,经济生活必定导致知识积累与智力增长,于是政府必须采取长期措施抑制知识积累与智力增长。但这些措施很可能降低经济自由从而损害经济发展。也是在这一意义上,十年前我提醒我的读者:中国政治体制改革的严重滞后已开始拖累中国经济发展。

与第一种可能路径对应的是图1的“经济自由-压制成本”平面之内标记为“P1”的曲线,它假设压制成本随经济自由增加而降低。在鸟笼经济矩形之内接近原点的区域,压制成本可能相当高以致政府与公民达成妥协——沿着正常的演化路径优先发展经济。根据改革思想史的考察,这正是“文革”后期中国的政治经济格局。从最近的报道判断,这也是北朝鲜目前的政治经济格局。P1的意思是,鸟笼经济矩形内的技术进步,更倾向于降低压制成本,以致当社会演化接近经济自由维度上的阈值X2时,压制成本最小。在政治体制改革的视角下,与P1对应的是鸟笼经济在政治权益维度上的阈值X1——越过这一阈值就意味着根本性的政治变革。不过,许多案例表明,即便在根本性的政治 变革之后,仍可能发生对变革成果的颠覆。所以,在这一维度上还有一个阈值,X3,一旦越过这一阈值,政治体制改革就成为不可逆转的——即压制成本足够高,以致统治者只能通过与公众达成一连串政治妥协来维持统治,虽然双方都明白,政治妥协意味着进一步扩大公众的政治权益,从而进一步增加未来的压制成本。

与X1和X3对应的,是“政治权益-压制成本”平面内的曲线P3。这条曲线假设,当政治权益超过阈值X1时,压制成本开始增加,并且当政治权益超过阈值X3时,压制成本以足够高的速度增加,从而使政治体制改革成为不可逆转的。

未来第二种可能路径,基于假设P2,这是位于“经济自由-压制成本”平面内的另一曲线。它的意思是,压制成本随经济自由增加而增加,并且——这一性质非常重要——当经济自由接近鸟笼经济的边缘X2的时候,压制成本增加到如此高的水平以致政治权益超越阈值X1成为自然发生的事情。我们从蒂利报告的那些案例研究可知,第二种可能路径其实已在一些国家发生过,或许,这些越过了阈值X1的(第三波民主化)国家没有机会越过X3,于是,政治变革的成果后来被颠覆了。种种迹象表明,中国经过三十多年的改革与发展,似乎正处于 X1和X3之间,即改革可能被逆转,也可能进入不可逆转的演化阶段。

目前还在迅猛发展的移动互联网技术,很可能支持假设P2。目前的“恐怖主义”与各国“反恐”的策略,可能支持也可能不支持P2。“武器的批判”,马克思指出,毕竟代替不了“批判的武器”。虽然,批判的武器或迟或早可以转化为武器的批判。根据武器技术的进步速度,不难想象,茫茫人海,任何一名普通人可能掌握的火力很可能等价于十年前一名士兵可以掌握的火力。所以,武器的批判与反恐措施很容易形成攀比,难分高下。关键是,具有规模效应的军事技术并不适合用来对抗藏匿于人群中的少数恐怖主义者的武器。总之,P2可能是比P1更现实的假设。虽然,P1和 P2都只假设压制成本是经济自由的单调函数。或许更现实的是,假设压制成本是经济自由的非单调函数,例如先下降再上升,或先上升后下降。

未来的第三种可能性,即由危机推动的政治体制改革可能越过阈值X1。此处危机可能有两种,我在图1右下方标记“经济危机”和“政治危机”。足以触发政治体制改革的经济危机,如希克斯指出的那样,它的主要效应是使中央财政的岁入枯竭。我们知道,官僚制度(不论是俾斯麦意义上不徇私情的官僚还是马克思说过的东方式的腐败官僚)具有很强的稳定性,惟其如此,它才可成为韦伯所说的奇里斯玛人物之后维持社会正常运转的制度。也因此,中国两千年官僚政治的一项重要遗产,希克斯描述过,就是元代和清代的统治者必须尽力恢复官僚政治以维持社会的正常运转。

诺斯注意到,权力具有强烈的收益递增性质——即权力欲望随权力增加而增加从而要求更大权力。因此,官僚阶层的扩张冲动随官僚阶层的扩张而具有增强的倾向从而要求更大的扩张。对照2010年代和1950年代中国各部委和省部级机构正副职干部的数量以及下属各级干部的数量,然后估算官僚阶层需要消耗的赋税总值,不难发现,官僚阶层的扩张与官僚阶层为纳税人提供的极少服务相比而言的“净税负”,早已达到了国家规模和国民税负通常允许的上限。以往精简机构的努力不见成效,因为,官僚阶层的稳定性越高也就意味着它维护自身权益的能力越强。

所以,在政治体制改革视角下,经济危机的意思是引发中央财政岁入枯竭,于是可能导致上述第三种政治演化路径,姑且记为“P3”——与上述的曲线P3的涵义一致。财政岁入枯竭,在文革后期,迫使周恩来和李富春提出了关于“三个突破”的那份内部报告(脚注:即1971年全国职工人数突破5000万人,工资总额突破3000亿元,粮食销售突破800亿斤。李富春是党内公认的“财经大师”,周恩来和李富春内部讲话披露这三项关键性计划指标的突破,意味着经济濒临崩溃或已经崩溃,在当时引起党内极大震动从而形成了文革期间的一次“右倾回潮”)。毛泽东深谙中国文化和中国百姓的需求层次。李泽厚只用四字概括中国实用主义文化传统——“吃饭哲学”。压制成本可能突然增加,如果城里人领不到工资吃不饱饭或从工厂被退回农村的话。这就是“三个突破”对毛泽东的中国想象的冲击,迫使他接受周恩来和邓小平的“复辟”。虽然,这次复辟随后就被颠覆。事实上,文革后期,从1971年到1976年毛泽东辞世,发生了三次这样的反复。这些复辟和反复辟相当于启蒙运动,最终使压制成本上升到必须改革的程度。而且改革的初衷,也因经济的全面崩溃而达成“市场化”这一方向的共识(脚注:参阅,傅高义,2012年,《邓小平时代》,香港中文大学出版社冯克利中译本)。

第四种可能性源于政治危机。海内外的观察家都明白,邓小平的“改革开放”政策,实质是以开放促改革。事实上,华国锋主政时期已开始派干部到西方考察并促成了他的“洋跃进”错误。依照副总理邓小平的指示,1978年5月2日至6月6日,谷牧率领经济考察团出访欧洲五国(法国、瑞士、德国、丹麦和比利时)。考察团成员——他们大多是当时领导中国经济的高级干部并由总理华国锋亲自指定为考察团成员——感受到的巨大思想冲击持续了足够长的时间,以致这次出访被傅高义视为“改革开放的三个转折点当中的第一个——“它和1978年11月的中共十一大以及同年12月的三中全会一起,成为中国改革开放的三个转折点。”(脚注:Ezra F. Vogel,2012, “Deng Xiaoping and the Transformation of China”,冯克利中译本,香港中文大学出版社2012年。)对大国而言,现代政治危机很少来自外敌入侵,更常见的,如谷牧和他的考察团成员们感受的那样,是精英群体长期信奉的基本观念之颠覆。当时确实有许多中共老党员,在西方考察期间目睹了资本主义的经济繁荣和政治民主之后,要么陷入沉默要么疾呼变革。

如上所述的由精英群体的基本观念之颠覆而引发的政治体制改革,姑且记为P4。前苏联在戈尔巴乔夫主政时期,进入了这一演化路径。虽然,在普京主政时期,这一时期的民主化在相当程度上被逆转(但并未完全逆转)。作为对比,发生在匈牙利和捷克等国的P4演化,远为充分,从而成为不可逆转的。

审慎考察中国现状,我认为上述四种可能的路径,很难判断哪些是具有更高概率的路径。所以,我更愿意认为它们是等概率事件。不过,由于社会演化的复杂性,我不应排除上述四种可能性之外更多且更复杂的可能性。众所周知,复杂社会更容易崩溃(脚注:参阅 Joseph Tainter,1988,《The Collapse of Complex Societies》,Cambridge University Press,海南出版社2010年邵旭东中译本),所谓“墨西哥湾一只蝴蝶振翅频率的改变可引发德州的一场热带风暴”(脚注:参阅 Edward Lorenz,1993,《The Essence of Chaos》,University of Washington Press)。可是,经济发展就是劳动分工及分工的协调方式不断细化和复杂化的过程,也是知识分工与协调知识分工不断细化和复杂化的过程。也因此,我曾判断,由于市场经济的发展,中国社会大约从2003年以来就进入了高风险时期——这一判断几乎立即获得了经验支持,即以往十几年发生的食品、衣物、交通、水源、土地、住房、医药、空气污染以及几乎一切日常生活的安全危机。在我的判断里,这一时期也是中国社会迅速官僚化的时期。官僚化程度越高,中国社会应付不确定性的能力就越低。

上述情形或许促使中国的精英群体形成旨在“去官僚化”的改革共识,如果精英尚未普遍失灵的话——这是一个严重的问题,因为,相当普遍的判断是,中国不再有精英——要么精英失灵要么精英错位。于是,求解根本问题之前,有必要寻求新的对话平台并使对根本问题保持敏感的社会成员发出自己的声音。我认为,这是一项长期任务。

总结我这篇长文:(1)民主化是中国政治不可避免的前途;(2)各国经验表明,中国的民主化可能需要几百年时间才可趋于稳定;(3)目前学术界应研究的核心议题是在各种未来可能的政治演化路径中探讨那些更应选择的和实际上可以选择的路径,而这些选择敏感依赖于,(4)在传统的和现代的官僚制之间寻求怎样的混合才是合适的。

作者为财新传媒学术顾问,北京大学国家发展研究院教授。本文节选自《再谈民主——兼议中国政治制度未来可能的演化路径》,发表于《新政治经济学评论》第32期。本文刊登于《财新网》

国家发展研究院官方微信

Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1

保留所有权利,不经允许请勿挪用