扫描进入国发院校友

官方公众号

扫描进入国发院校友

官方公众号

供稿:四川校友会 李丹

题记:蜀中大地是身心故土,未名朗润是精神家园,始根于乡野之远继求之于学堂之高,地气与视野的结合塑造了国发院四川校友这个特别的群体。经济与社会的快速变化让我们对家乡是重新发现更甚于再次回归,面对机遇与挑战,只有坚持学习、思考、分享、合作与践行才能发挥校友集体的力量,因此我们发起在川校友“蜀中智行”系列活动,不定期地通过贫困地区帮扶公益、校友企业课堂和知名学者讲座等形式,期望能达成发展自己、惠泽乡邻与服务社会之愿望于万一。

三月-马边彝族自治县智力帮扶公益行

马边彝族自治县,位于四川西南边缘小凉山腹地,古为“西南边区之中心、汉夷贸易之总枢”,于明朝万历十七年正式建城。历史上的马边是乐山作家龚静染笔下那个苍莽的《昨日的边城》,现实中的马边自然资源丰富、农业人口近八成、交通仍然较为落后发展相对滞缓,是国家扶贫开发工作重点县和中纪委省纪委定点扶贫县。

三月初,从北大四川校友现任职马边县县委副书记刘凤祁处了解到该县扶贫工作的一些情况后,国发院四川校友会就开始讨论和实施公益帮扶行动。前期准备工作进展迅速,在会长马跃,副会长刘磊、王永树、胡林的支持下公益资金很快筹集到位,人员招募和行程安排也落实完成。

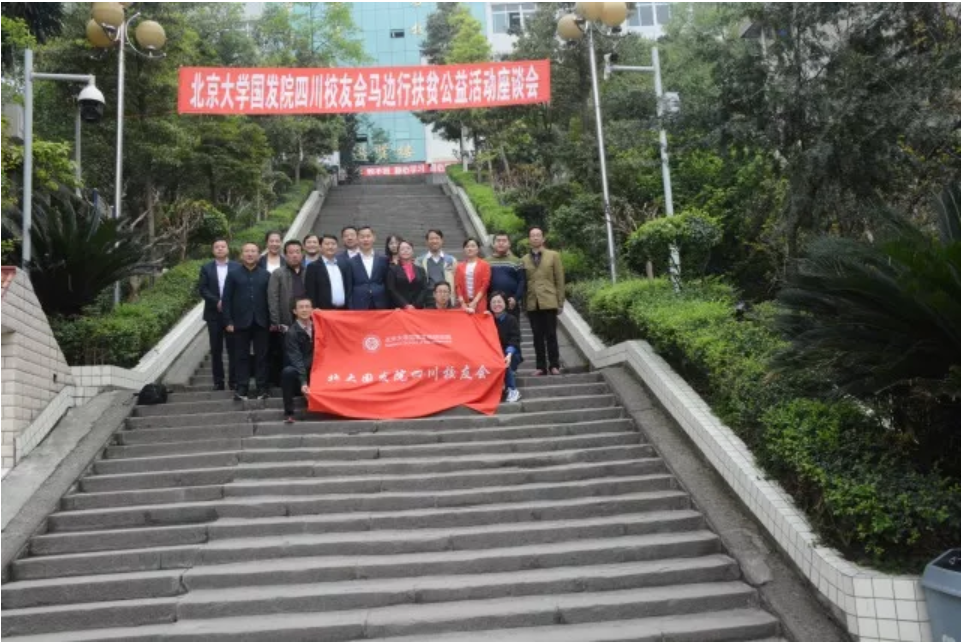

3月30日早上五点半点,来自国发院E班、F班、P班和经双班的九位校友在成都集结出发,经过近七小时的车程到达马边彝族自治县,工作午餐即去到马边中学参加此行的重要活动“北京大学国发院四川校友会马边扶贫公益活动座谈会”。

县委副书记李建伦主持座谈会,他向校友们介绍了马边县县情、脱贫攻坚、定点帮扶和教育扶贫。县委副书记刘凤祁代表县委、县政府和全县彝汉同胞向校友会一行表示衷心感谢和热烈欢迎,他认为此次国发校友会莅临马边开展扶贫公益活动,为马边推进教育扶贫搭建了良好平台,为今后双方深化交流合作创造了契机、奠定了基础。刘凤祁表示,将把校友会的爱心精准滴灌到最需要、最渴望的地方,以良好业绩回报校友会的深切关怀。

国发院四川校友会会长马跃向各位领导老师和同学介绍了北京大学国发学院基本情况,他表示智力扶贫、服务地方是高校和高校团队在时代背景下的崇高使命,也是中国特色扶贫开发事业的重要组成部分,愿结合马边扶贫开发实际需求,统筹动员,为马边在教育发展、人才培养等方面做出积极贡献。县常委县统战部长阿别木巫、副县长吴咏梅等领导亦发言分享。

座谈会上四川校友会向马边县捐赠助学金十万元,分别用于资助马边中学高一、高二、高三共30名成绩优异的学生和奖励户籍在荣丁镇后池村,民主乡小谷溪村、雪口山乡永兴村在县内就读的小学及初、高中优秀学生。

电子科大教授国发院E08刘磊校友向马边中学捐赠《陶行知画传》《蔡元培画传》《20世纪中国教育家画传》等书籍。捐赠仪式结束后校友们围绕励志、扶智、学习等话题和马边的领导老师同学们进行了交流。马边中学活动结束后,校友一行又去到马边县碧桂园职业中学实地视察,对职业教育发展现状、学生专业技能培训等进行了解。

马边之行的两天时间里看到听到的内容非常丰富,其中印象最深刻的是修路脱贫的柏香村、小荣丁高山茶园和烟峰彝家新寨。

地处乌蒙山区的柏香村有12个村民小组,566户村民,其中贫困户133户,以前都分散居住在面积达18.5平方公里垂直高度差达1000多米的深山沟堑里。从城郊的碧桂园职业中学出来后,凤祁书记带领校友们去柏香村参观,一条5.5米宽的水泥公路沿山而行,15分钟车程后我们上到风气清朗的山顶,眼前是一片规划有序的白墙红瓦具有彝家特色的居民房。接待我们的是村书记李谦,他从乐山市纪委机关到柏香村驻村扶贫快三年了。

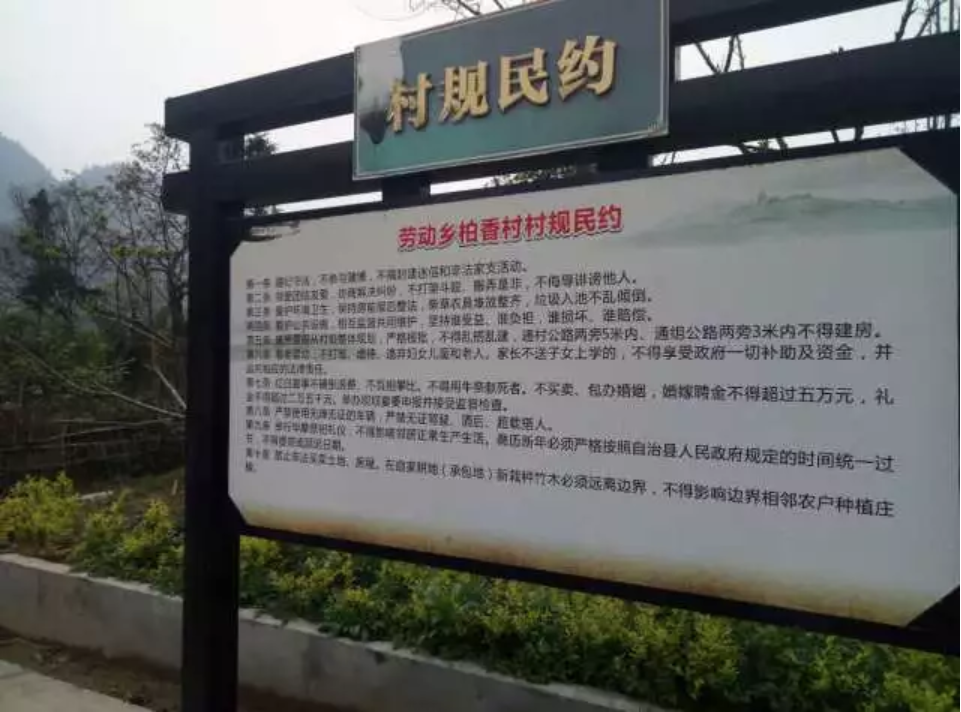

观察村民家里屋外可见,家用电器齐全,卫生设施良好,每户门口墙面上都贴有“贫困家庭奋斗计划试点户”“马边彝族自治县贫困户帮扶明白卡”“四川省农业厅驻村农技员”和“柏香村帮扶情况”等,这些信息卡上附有二维码,手机一扫清清楚楚。村广场上立的“村规民约”牌写着包括“尊老爱幼不打骂虐待遗弃妇女儿童和老人;红白喜事不铺张浪费、不互相攀比。不得用牛祭献死者……”等内容的十条村规,这些内容折射出的是,扶贫工作要解决的不仅仅是物质生活的贫乏问题,更是要移风易俗转变观念。

柏香村最核心的变化还是交通的巨变,政府主导投资修通了山村到县城的新路,以前老百姓下山卖猪要走一天的时间,现在收猪的车子可以直接开到村广场,村民搞养殖提高了收入,再加上其它的经济来源133家贫困户中有132户已成功脱贫。我们也提出疑惑:修路的成本是不是过高?定居点能不能直接搬迁到到山下?据了解故土难离心理和下山如何就业是需要纳入决策考虑的因素,实际上村公路建成后进城只要花一刻钟比较好地解决了这些问题。

第二天早上食过马边特色小吃鲜抄手,校友们随凤祁书记到劳动乡福来村访问小荣丁高山茶园。马边境内生态优良,一片“金山银水”之中自古就是四川绿茶的重要产区,小荣丁茶园片区所在的唐家山海拔1700多米,云雾缭绕水汽充沛,高山老川茶种植历史悠久,具备发展生态有机茶经济的自然条件。劳动乡的向勇乡长带领我们走访了农户茶园、基地茶园与一家茶企的加工基地,乡里的茶产业也是走“公司+合作社+基地+农户”的运营模式。

三月底正是明前茶采摘制作的关键时期,看到周末在家的同学在田间帮忙,校友们兴致勃勃地请求学习采摘,镜头中的李蓉师姐和小同学成了“最美村姑”,凤祁书记有感而诗“马边茶,佳天下,新茶村姑相辉映,藏在深山人不知。”诗话反应了某种现实,马边茶质量好但品牌认知度不高。正如其它著名的川茶案例,品牌的塑造与推广是区域内茶叶经济成功的核心因素。在茶企的加工基地负责人李贤波与我们分享了他的茶故事,从成都理工大学毕业,留在成都打拼多年后回到家乡重拾高山老川茶生意,现在已经比较成功地完成了品牌的规划打造与线上线下营销渠道的建立,言谈之间我们能感受到他对事业的挚爱和对传承的坚守,两天时间里从马边的领导干部朋友身上我们感受到同样的情怀,甚至更深。

从小荣丁茶园下山,我们驶向最后一站烟峰乡烟峰村的彝家新寨,虽距离县城只有25公里,沿途修路让我们颠簸了近两小时才到达,此次马边行“修路”是最深刻的记忆点之一,所喜的是仁沐新高速公路马边支线已于2017年7月开工建设,建成后马边将结束无高速公路的历史,再加上县域内各地的道路建设,可以想见几年之内昔日“遥远”的边城将会近在眼前。

邻近国家级自然保护区大风顶景区,烟峰新寨看上去更像是一座现代漂亮的民族风情小镇,一栋栋具有彝族特色的别墅式红砖小洋房依山就势连片排开,青山翠谷之中宛若童话之境。

彝家美食已经准备好了我们赶紧大快朵颐,坨坨肉、血大肠、烤土豆、荞麦粑粑、酸菜豆花,每一口都那么扎实饱满好吃,让人瞬间体会到什么是真正的自然有机。

乡党委书记黑来夫叶,一位壮实质朴的彝家大叔,给我们介绍烟峰彝家新寨规划占地1068亩,建有350余栋民居新房、锅庄广场、文化长廊和民俗博物馆。不知道是因为青壮年都出去打工了还是新房尚未搬迁完毕,走在寨子里感觉人少安静,有些地方还能依稀看到去年年马边火把节的痕迹,遥想那时的盛况一定是人声喧嚣热闹非凡,另一个火把节举办地是凉山州州府西昌,自从2012年雅西高速全线通车以来,去西昌旅游度假置业变成日常,人们都把西昌称为成都后花园,而实际上成都到马边的距离比西昌还少了180多公里。因为要赶回成都我们来不及听黑来夫叶书记讲述更多的彝家故事,遗憾应该不会停留很久,路修好了交通便捷了,会有更多的人来感受这深山之美。10个小时后校友们安全回到成都,两天一夜的马边之行结束了,留给我们的思考还在继续。

马边之行对外以公益助人,向内则把四川校友连接得更加紧密。在马边扶贫复盘总结会上,为了迎接母校校庆,马跃、刘磊、王文革、庾雷、胡林、谭伟、何啸宇、张红彦、陈敏、罗涛、李丹等校友以四川校友会集体的名义向国发院“朗润心桥”项目进行了捐赠,这算是意料之中的惊喜吧。

不久之后,在北京校友部活动上,国发院助理副院长范保群老师谈到将要开展的“北京大学国家发展研究院智力帮扶工程”,该工程通过“朗润园培训班、公益项目、校友与当地发展和资源对接论坛”等,旨在“帮助目标国家级贫困县领导认清当今世界与中国经济发展的大趋势,提高领导水平,以推动县域治理水平,惠及民生福祉,同时促进县领导个人能力全面发展”,这些信息给人以激励,让我们更加期待未来。

六月-和盛家园校友企业课堂

三月马边之行,E17胡林校友给大家留下了两个深刻印象“接地气”和“很专业”,土地整理、乡村振兴、县域经济、周其仁老师都是他语言中的高频词汇。据他介绍15年前自己就开始参与土地整理,后创建成都和盛家园实业有限公司,依托土地综合整治进行县域综合开发项目。大家对这位80后实业家很好奇,希望有机会能去他的企业参观学习。四川校友的这种热情部分来自于成都在“城乡”语境中的位置,翻检历史可知:

2003年,成都进入城乡统筹改革;

2007年,成都与重庆一起正式被国家发改委批准设立国家级综合配套改革试验区;

2008年,成都开展农村集体土地和房屋确权登记,10月成立成都农村产权交易所;

2015年,成都郫都区被纳入国家农村土地制度改革33个试点县,承担集体建设用地入市试点;

从城乡统筹到城乡融合,成都“城乡”经验的重要性是不言而喻的,胡林校友的项目案例在某种程度上可以看作是这种经验的一个缩影。这次学习活动要看的两个项目:一个是天府新兴和盛田园综合体案例,位于天府新区都市农业发展带咽喉位置;另一个是福洪镇“人地重组”就近城镇化案例,位于方位优势和产业优势正在突显的青白江区。

6月4日,周一工作日,天气晴好,上午九点十二位校友来到天府新区新兴镇青龙村新兴街,入口处树立着一排项目展板,胡林首先向校友们详细介绍了和盛家园参与农村土地整理,构建田园综合体,助力乡村振兴的大致情况。该项目的定位是在天府新区都市农业发展带上,打造“观光农业+文创旅游+创智田园+田园社区”为一体的创新型田园综合体项目。身后那一片已建成的漂亮小别墅组成了新店子田园社区,由和盛项目公司为集中安置的农户设计修建,走在社区街道上,环境优美舒适,胡林笑称再过三天就要分新房子啦,联想到成都南区的房价和这里的位置,大家都表示很羡慕即将选房入住的村民。田园社区旁边一片在建工程要打造的是创智田园部分,在田园中办公的新模式听上去对创意的科技的企业具有吸引力。

随后校友们驱车来到成都东北方位的青白江区福洪镇,实地感受“人地重组”就近城镇化案例。与天府新区田园综合体项目比较,福洪镇案例不仅仅是一个单体项目开发,而是全域性质的“人地重组”区域开发,成都周边一个镇的体量基本可以对标偏远地区的一个县,胡林说目前他们以福洪案例模式为原型,正在与国发院进行县域经济的研究。

在福洪展览馆,胡林详细讲解了福洪经验的逻辑。以前的福洪镇是一个典型的位于中心大城市周边的纯农业小镇,也面临钱从哪儿来、人往哪儿去、场镇如何建设、产业如何发展等一系列典型的命题。首先和盛与镇政府一起编织全镇规划,规划的一个核心特点就是通过农民“自愿”的方式地往场镇规划区走,实际情况中农民可以有三种选择“不搬迁、村内搬迁、搬迁到镇”。现在已经有1万人搬迁到镇里安置居住,还有1万人正在实施搬迁中,那么将来这个镇就会集聚2万人口。人口集聚带来新需求,首先是消费需求,为了满足2万人的生活配套,和盛修建了6万平方的商铺农贸市场,目前销售了60%,开业了50%,这里面就是企业的资金回报;其次是就业需求,以前镇里计划修建手工加工型产业园区,但现在根据成都的发展形势(比如正在建设的五环就在城镇边上),从加工型转换成商贸型产业园区,通过土地整理把集体建设用地指标卖给投资者,他们再建房出租,最后搞成前店后厂的模式,需要强调的一点是这些农业转移人口的劳动力成本并不高,基本在六七十元/天,因为他们可以吃住在家,这就是所谓的“产城一体”。产城之外的农村做什么呢?变成家庭农场和农业公园,经过不同规模的农地流转,现在福洪有30多家农场,小的两三百亩,大的两三千亩,还有两万亩地杏园,每年举办杏花节,已经发展成了三A景区。对于这些农场和园林,和盛还给他们配套几十亩集体建设用地指标,用于建设乡村酒店生活园区等等。

听完胡林的讲解,大家对“人地重组”的逻辑与实施有了更深的理解。

从展览馆出来,穿过镇里的居民区和产业园区,胡林又带领校友上山来到一家房车度假营地,站在山腰的露台餐厅远眺,山水一体心旷神怡。午餐时间讨论继续,校友们就关心的土地问题,包括增减挂钩指标、原址腾退、基本农田处理等一一提问,也对县域经济的发展表达了各自的看法。朗润园中的师长们自然是每次校友活动都不会错过的中心话题,胡林也分享了他眼中的“新结构经济学”,从城乡一体化建设角度他对新结构经济学中双轨制有自己的解读:一是资源整合和生产经营的双轨;二是国有土地和集体土地的双轨;三是土地利用性质即所有权、使用权分开的双轨。通过福洪案例的实践来看“有效的市场”和“有为的政府”两种配置方式“双轨”并行管理模式的有效性。四川校友身上那种兼具地气与视野的特点在胡林身上体现得很明显,面对乡村&城市这样复杂又重要的命题他正在形成自己的方法论与发展模式, 那种自信和乐观很激发激励人。

下午的讨论在意犹未尽中结束了,校友们带着福洪镇手工艺厂里制作的小脸谱踏上了返程。

(供稿:四川校友会 李丹)